現在多くの方が持っている中型免許。40代以上の方はほぼ100%持っているでしょう。

この中型免許、二つの種類があるというのは御存じでしょうか?

一つは純粋な中型免許。もう一つは中型8トン限定免許。この違いは一体何なのでしょうか。

お役立ち度、レア度、そして更新のしやすさの3つについて解説します。

1 お役立ち度

運転免許の「お役立ち度」というと、「どれだけ広い範囲の車を運転できるか」ということに絞られるでしょう。

何といっても「もともと禁止されている運転という行為を許可をもらって行う」のが運転免許制度ですからね。

基本的に大きな車ほど簡単には運転できないようになっています。

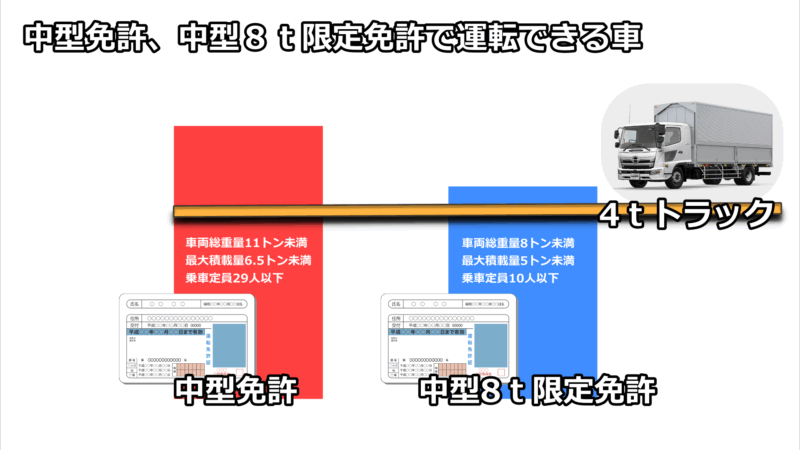

二つの免許で運転できる車の大きさはそれほど変わりません。考えてみれば同じ中型免許ですからね。

そして両方とも4トントラックを運転することができる。ここが「お役立ち度」に大きく関係するポイントです。

4トントラックは一見大型か?と思うくらいのサイズ感ですが、意外と狭い場所にも入れるほどの取り回しの良さがあります。

長距離も近回りもこなすことができる使い勝手の良さから、日本の物流を支える存在となっており、この先も絶対に無くなることはないでしょう。

ちなみに4トントラックの車両総重量は8000キロ以下。中型8トン限定免許の8トンとは運転できる車の車両総重量を表すので、まさにピッタリなサイズですね。

4トントラックを運転することができれば、仕事の方でそう困ることはないでしょう。

純粋な中型免許では、さらに大きな「特定中型自動車」を運転することができます。

「特定中型自動車」は7トン車とか8トン車と呼ばれるもので、4トントラックをベースに積載量を増やした車両が多いです。

「なんだかゴツイ4トン車だな」って感じで、ナンバープレートが大きく4本のビスで留まっているのが特徴です。

大型トラックと比べればはるかに小さいのですが、純粋な中型免許があればこの大きさまで運転することができるので、免許の価値で重要な「どれだけ広い範囲の車を運転できるか」は中型自動車の方がすごいことになります。

しかし「お役立ち度」に貢献しているかと言えば、あまり強く言えません。それは「特定中型自動車」を運転する機会が思ったより少ないことがあるからです。

現在日本の物流業界で使っているトラックの大半は10トンクラスの大型車、そして4トントラックです。たくさんの荷物を運ぶには大型、細かな荷物は4トンという昔からの組み分けがずっと続いています。

そのため中間クラスである7トン車や8トン車の使い道は限られます。もちろん事業所によって変わりますが、「大型と4トン、他に2トン車はあるが、7トン車や8トン車はうちは置いていないよ」というところが結構あるのです。

そのためせっかく中型免許を持っていても、その事業所ではあまり役に立たない・・ってことも。それなら思い切ってどんなトラックも運転できる大型免許をとってしまったほうが、後々良いのかもしれませんね。

ただ、これはトラック業界の話。乗車定員の世界になると話が変わってきます。

中型8トン限定免許の乗車定員は最大10人。そこそこのワゴン車までは運転することができますが、補助席がついて11人乗り仕様などになっているものになると、乗車定員29人までいける中型免許がないと運転することができません。

ワゴン車が多く使われるのは病院や介護事業など。車自体の大きさはそう変わらなくても乗車定員が制限を超えればだめなので、これは大きいですね。

さらに中型免許ではマイクロバスも運転できるので、町内行事や部活動などで活躍できそうです。

ということで、中型免許と中型8トン限定免許について「スゴイのは中型免許」。ですが「お役立ち度」は「使い方によって変わる」というのが正直なところです。

2 レア度

一般的にレア度といえばその「数の少なさ」、「珍しさ」、「手に入れにくさ」などがポイントになるのですが、数でいえば、中型8トン限定免許を持っている人はとても多いです。

そのためこの免許自体は全然珍しくありません。しかし「手に入れにくさ」となると話は変わってきます。中型8トン限定免許は二度と取得することができないレアな免許なのです。

純粋な中型免許を取るには、なかなかの時間と費用が必要です。

まずは普通免許などを取得し最低2年の運転経験を積まなければなりません。その後、再び教習所などに行って中型免許を取るという流れです。

年齢でいえば最低でも20歳。総費用は50万円くらいになるでしょう。この先4トントラックを運転しようと思ったら、必ずこの手順を踏まなければなりません。

中型8トン限定免許は、現在取ることはできません。

そもそも中型8トン限定免許とはなにかというと、昔の普通免許のこと。40代より上の方のほとんどが持っています。

当時は免許といえば大型と普通の二種類しかなく、一般の人は普通免許、トラックの仕事をする人は大型免許まで取るという風にザックリ分かれていました。

といっても普通免許があれば4トントラックを運転できたというのがすごいですね。

ところが交通事故が多いとか外国の免許基準と合わせたいなどいろいろな理由により、大型免許と普通免許の間に中型免許が造られることになりました。

このとき、すでに普通免許を持っていた人はどうなったかというと、運転できる範囲はそのままで、免許の名前だけが変更されることになりました。これが中型8トン限定免許です。

この免許を持っている人はそれまで通り、普通車も4トントラックもずっと運転できるとされたのです。

現在、中型8トン限定免許は何らかの理由で失くすと、もう二度と交付されることはありません。

免許を失くす場合というのはいろいろありますが、交通事故や違反を繰り返して取り消しになったり、更新しないで失効するパターンが多いでしょう。

こうなってもまた免許を取ることはできますが、それは現行制度の免許だけ。以前と同じように「中型8トン限定免許が欲しい」と言ってもそれはダメです。

現行の普通免許では運転できる範囲は以前のものと比べてとても狭く、2トントラックだって運転することができません。

つまり、中型8トン限定免許で4トントラックの仕事をしていた人が免許を失くすと、多くの時間と50万の費用を使って現行中型免許を取らないと復帰できないということになります。

中型8トン限定免許のレア度は圧倒的ですね。

更に大事な情報が。

それは中型8トン限定免許は取り消しや失効以外でも失われることがあります。それは上位の免許を取得したときです。

上位の免許というと大型・二種などです。他に限定解除して純粋な中型免許にすることもそうですね。この場合、現行の免許制度に従って新しく免許を取得するので、昔の変な限定免許はなくしちゃいますねということです。

「新しい免許を取るなら中型8トン免許なんていらない」と思うでしょうが、それはちょっと間違い。実は次に紹介する「更新のしやすさ」が格段に変わってくるのです。

そして視力低下などで更新不可となった場合「中型8トンに戻す」ということができなくなるのです。

これは年齢を重ねても小さなトラックは運転したいという方にとってはマイナス。

上位免許をとればそれだけ活躍できるのでメリットはあるのですが、デメリットもあることも承知のうえで、取得することをお勧めします。

3「更新のしやすさ」

更新のしやすさというのは費用や頻度がありますが、いちばんのポイントは「今回も更新できるだろう」という安心感。

これは人によって大きく異なると思いますが、免許更新が近づいただけでとんでもない不安に襲われる方は意外とたくさんいます。

その理由は視力試験。免許の種類によって合格基準が決められているのですが、これを満たさなかった場合、更新をすることはできません。

特に厄介なのは深視力検査。「これって得意な人は世の中にいるの?」と思うくらい皆さん苦労されています。

「三本の棒が並んだらボタンを押して」といわれるのですが、正直なところ棒が動いていること自体がわからない方も多いです。

視力というより想像力とかイメージが大事となる検査かも。そのためやり方自体に疑問を感じるという意見もありますね。

私はこれまでに何度も検査現場に立ち会ってきたのですが、視力は良くてもまったくできないという方はザラ。初めてやる場合は説明して検査してまた説明して検査の繰り返し。受ける人は大変だなとずっと思っていました。

深視力検査があるのは大型・中型免許や二種・準中型、他に牽引免許。この免許を持っている方は免許更新ができないと仕事を続けられないわけで、そのために何とか合格できるよう頑張っているわけです。

数年に一度の免許更新の前にとんでもない不安を感じるという話はとてもよくわかりますね。

ところが中型8トン限定免許の更新には、深視力検査はありません。

昔の普通免許と同じ視力基準に合格できれば、続けて4トントラックまで運転することができます。もちろん眼鏡やコンタクトレンズを使用して測定しても良いので、免許更新前の不安はかなり小さそうですね。

ちなみに中型免許に必要な視力は片眼0.5以上両眼0.8以上プラス深視力。「更新のしやすさ」は各段に中型8トン限定免許が上です。

この影響は年を重ねるごとに大きくなるはずで、中型免許持ちの方の中には将来「視力が通らなくて部分返納したから普通免許になっちゃったよ」という人も出てくるかもしれません。

この場合、2トントラックも乗れませんね。

中型8トン限定持ちの人はとにかくこの免許を維持すればずっと運転で困ることはありません。違反や事故で免許を失くさないよう、安全運転してくださいね。

また上位免許を取得する場合はよく考えて、大して使わない免許であれば取るのをやめるという選択もアリだと思います。

60代になって町内会で使うからマイクロバスを運転できるように限定解除なんてものは、一番悩むべきパターンと言えるでしょう。

深視力を攻略する方法

ではすでに中型免許を持っている、またはどうしても上位免許を取得しなければならないという方は、これからずっと気合と根性では深視力検査に耐えなければならないのかというとそうではありません。しんしりょくけんさ。

いくつかできることがあるので紹介します。

深視力検査は「目は良いのにできない人がいる」という特徴があります。三本の棒がはっきり見えない場合は、まず眼科や眼鏡屋さんに行きましょう。

「目は良いのにできない」場合は、眼科や眼鏡屋さんではどうにもできません。これは検査のやり方やコツが理解できていないことに「できない原因」があるからです。

検査攻略には「棒の動きの正しいイメージ」が必要です。これは、棒がどのくらいの速さで動いているのか、移動距離はどのくらいか、どのように折り返ししているかが「適切に想像できているか」ということです。

目が良いのに合格できない方の多くは、これが正しくイメージできていません。「すごく速く動いている」とか「とても短い距離を往復している」とか「一瞬で折り返してくる」なんて全く違うイメージを持っていることが多いのです。

ご存じのとおり深視力検査の画面は背景も何もない無機質な世界。そのため私たち人間の脳はあれこれ勝手なイメージを付けてしまいがちです。

間違ったイメージを持っていると、棒がそ

のイメージ通りの動きをしているように不思議と見えてきます。脳が引っ張られてしまうんですね。

そのためとんでもない位置でボタンを押し「目を一度休ませてからやりましょう」とか「また別の日に来てください」なんてことになるのです。

一方正しいイメージは棒の動きの理解に役立ちます。まったく手掛かりの無い画面でも、棒が今は手前に来ているとかもうすぐ折り返すなんてことがなんとなくわかるのです。

もし20ミリ以内に入らなかったとしても少しの誤差。検査員からみれば「だいたいできているな」ということになるでしょう。そうなると検査員の対応もかなり変わってくると思います。

棒の動きの正しいイメージはどうすれば身に着くのかというと、答えは一つ。それは検査器の内部を見る!です。

古いタイプの検査器は内部が見えます。これをしばらく覗いているだけで「棒の動く速さ」「距離」「折り返し」の様子がわかるようになります。

これは私が多くの方にやってみたこと。メチャメチャ遠くの位置なのに平気で自信をもってボタンを押していた人でも、そのあとの検査では皆さん不思議とできるようになります。

検査員がどれだけやり方を詳しく説明するよりも、いちど棒の動きを見てもらった方が効果が出るのです。

問題は検査器が警察署や自動車教習所、一部の眼鏡屋さんなどにしか置いていないこと。しかも古いタイプなんてほとんど絶滅しているでしょう。

忙しそうなときに「練習させて」というのも気が引けますし眼鏡屋さんでは何か買わされそう。

何といってもそこに行くまでに時間とガソリン代がかかっていますからね。

マウス運転研究室ではスマホに入れていつでもできる「深視力トレーニング動画」を用意しています。

これは映像を繰り返し見ることで「棒の動きの正しいイメージ」がわかるようになるもの。

実際の検査機内部の映像を使っています。はじめはイメージを身に着けるように続けて視聴することをお勧めしますが、わかってきたら忘れないようにたまに見ればオッケー。

検査前日にもう一度見て、自分が持っているイメージが大きく外れていないことが確認できれば、安心してぐっすり眠ることができるでしょう。

まとめ

ということで、二つの中型免許の違いについて比較してみました。

結果をいえば「お役立ち度」「レア度」「更新のしやすさ」にそれぞれ特徴はありますが、年齢によって、仕事によって「絶対こっちが良い」とは言えない結果。

それだけこの免許が複雑な内容となっているということでしょう。

新しく免許を取るというのは普通は良いことですが、中型8トン限定免許に限っては失うものが大きいとも言えそうです。