「免許がある」だけじゃトラックの仕事はできません。

この記事では、教習所で教えてもらえないトラック運転の技術を、3つ紹介します。

本当はもっとたくさんあるのですが、できるだけ簡単に知ってもらえるよう、絞ってみました。

教習所では、トラックの運転操作や交通法規について学ぶことができます。

しかし、免許をとればすぐに運転できるかというと、そういうわけではありません。

お客様に頼まれた荷物を安全に届けるという「トラックの仕事」をするには、まだまだ不十分。

おそらく、5割ほどのスキルしかないでしょう。

残りは実戦で学んでいくことになるのですが、慣れるまでの「ミス」や「事故」は、できるだけ防ぎたいもの。

はじめにつまづいて、仕事を辞めてしまうのは、もったいないからです。

そのため、事業所での教養や、先輩からのアドバイスは、とても大事なのです。

ところが、ほとんどの人は、教習所で、どのようなことを教えているのかを、詳しくは知っていません。

何でも細かく指導してくれていると思いたいですが、それは間違い。

実は、教習所で教えてくれる内容は、非常に偏っています。

なぜなら、限られた時間、限られたコースで、決められたカリキュラムを、こなさなければならないからです。

最終的に、試験(検定)に合格してもらうことが教習所の目標。それ以外のことについて、教えてくれることは、あまり無いのです。

これは、交通法規に従った基本的な運転を学ぶという点で、間違ってはいません。

しかし、事業所で先輩のトラックに同乗したとき、「そんなことも知らないのか?」と、ビックリされることもあるのです。

その内容とは、一体どのようなものなのでしょうか。

1 超基本的な運転装置

ひとつ目は、「基本的な運転装置の取り扱い」です。

既にトラックの仕事をされている人から見れば「当たり前」レベルの内容ですが、教習所を卒業したばかりの人は、知らない可能性があります。

4トントラックくらいの、運転経験があれば良いですけどね。

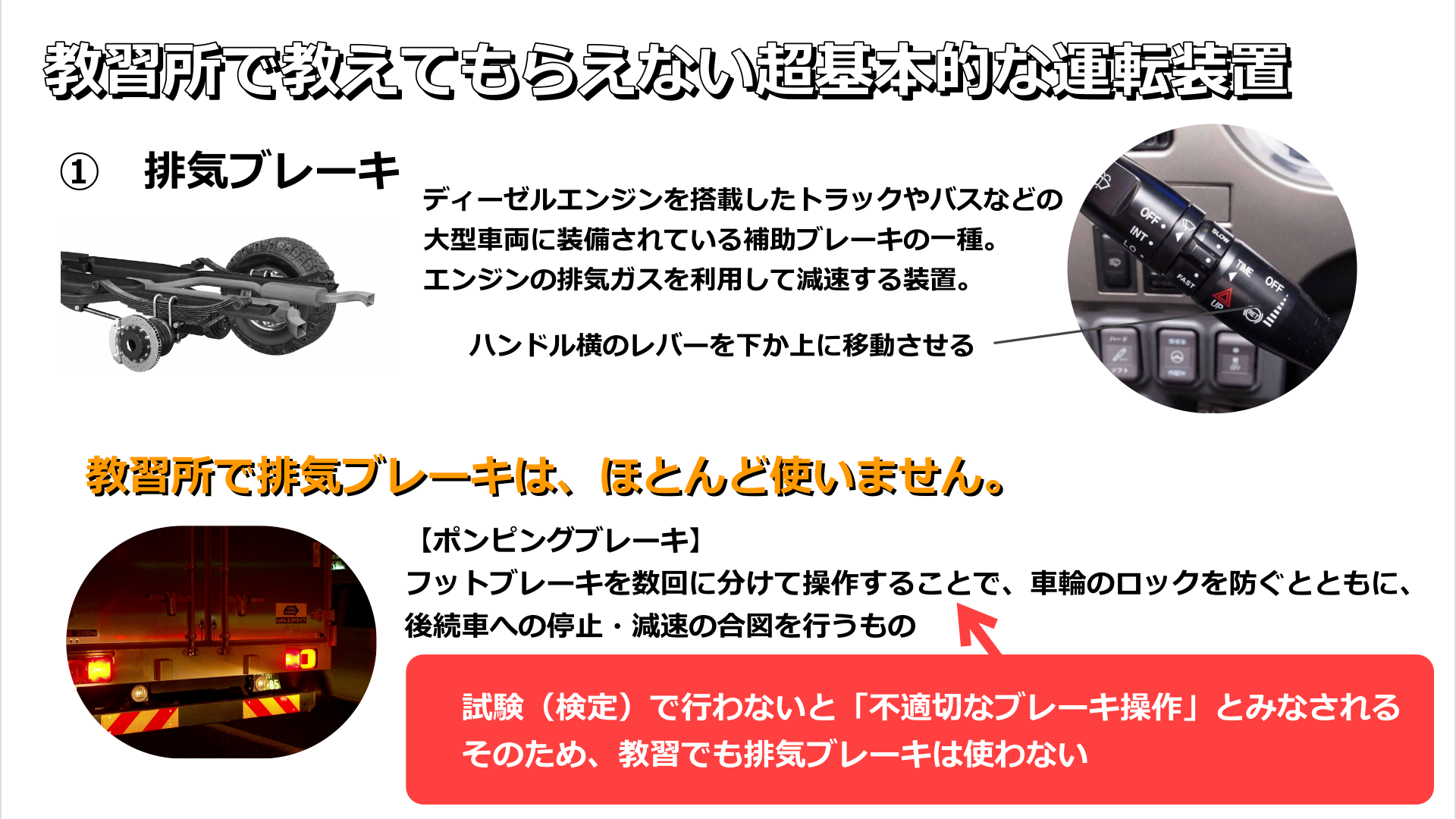

例えば、排気ブレーキ。

排気ブレーキとは、ディーゼルエンジンを搭載したトラックやバスなどの大型車両に装備されている補助ブレーキの一種で、エンジンの排気ガスを利用して減速する装置です。これを使うことで、フットブレーキの負担を軽減することができます。操作は、たいていハンドル横のレバーを下か上に移動させることで行われます。

教習所では、排気ブレーキは、ほとんど使いません。

操作することがあっても、それは体験レベル。通常の教習では、まず使うことはありません。

その理由は、試験の評価に、ポンピングブレーキの操作があること。

これは、フットブレーキを数回に分けて操作することで、車輪のロックを防ぐとともに、後続車への停止・減速の合図を行うものです。

試験でやらないと、地味な減点になります。

排気ブレーキを使うと、ポンピングブレーキの評価が行えなくなるので、使わないようになっているわけです。

実際に荷物を積んで走行することを考えたら、ありえないことですね。

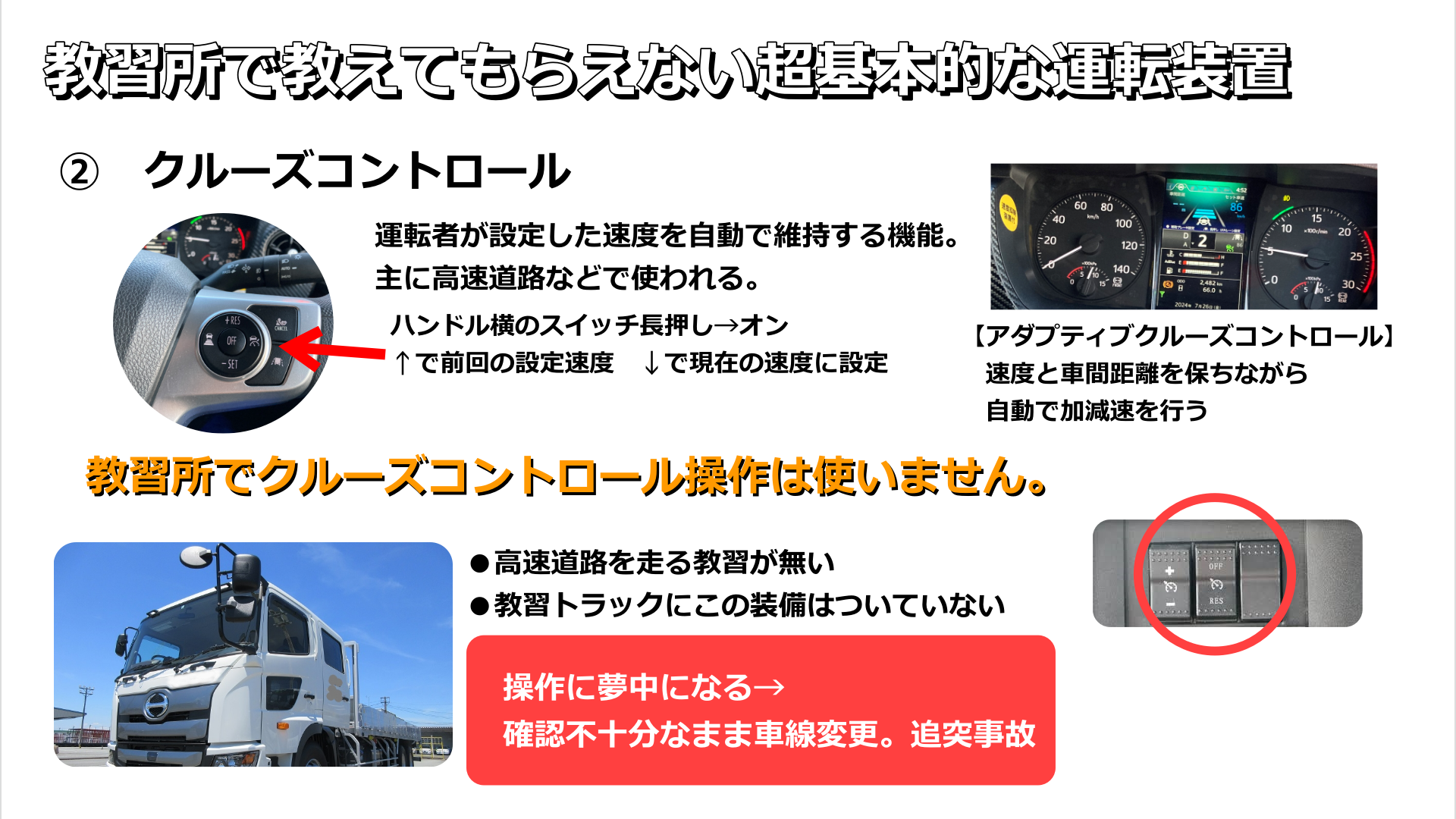

他に、クルーズコントロールの操作。

クルーズコントロールとは、運転者が設定した速度を自動で維持する機能で、主に高速道路などで使われます。ハンドルについているスイッチを、長押しすることでオン。上で前回の設定速度に。下で現在の速度に設定されます。アダプティブクルーズコントロールになると、速度と車間距離を保ちながら、自動で加減速を行うようになり、ドライバーの負担は大幅に軽減されます。

この操作についても、教習所では行いません。

高速道路を走る教習はありませんし、教習トラックに、この装備はついていないからです。

実戦で覚えればよいのですが、問題なのは、メーカーによって操作が異なること。

事例で示したトラックは、ハンドルのスイッチで操作しますが、オン・オフのスイッチが、パネルについているものもあります。

また、クルーズコントロールの精度も異なり、設定した速度をずっとキープしてくれる車もありますが、少しの下り坂で、速度オーバーになるものもあります。

慣れないうちは、この操作に夢中になって、他のことがおろそかになりがち。

確認不十分のまま、車線変更してしまったり、追突事故を起こしたなんて話は、聞きたくないですね。

他にもエアサスの操作や、ミラーの格納なども、教習所では行いません。

免許を取ることができても、知らない操作が多いのです。

2 ミラーの使い方

意外なことですが、教習所では、トラックのミラーの使い方を、十分に学ぶことができない可能性があります。

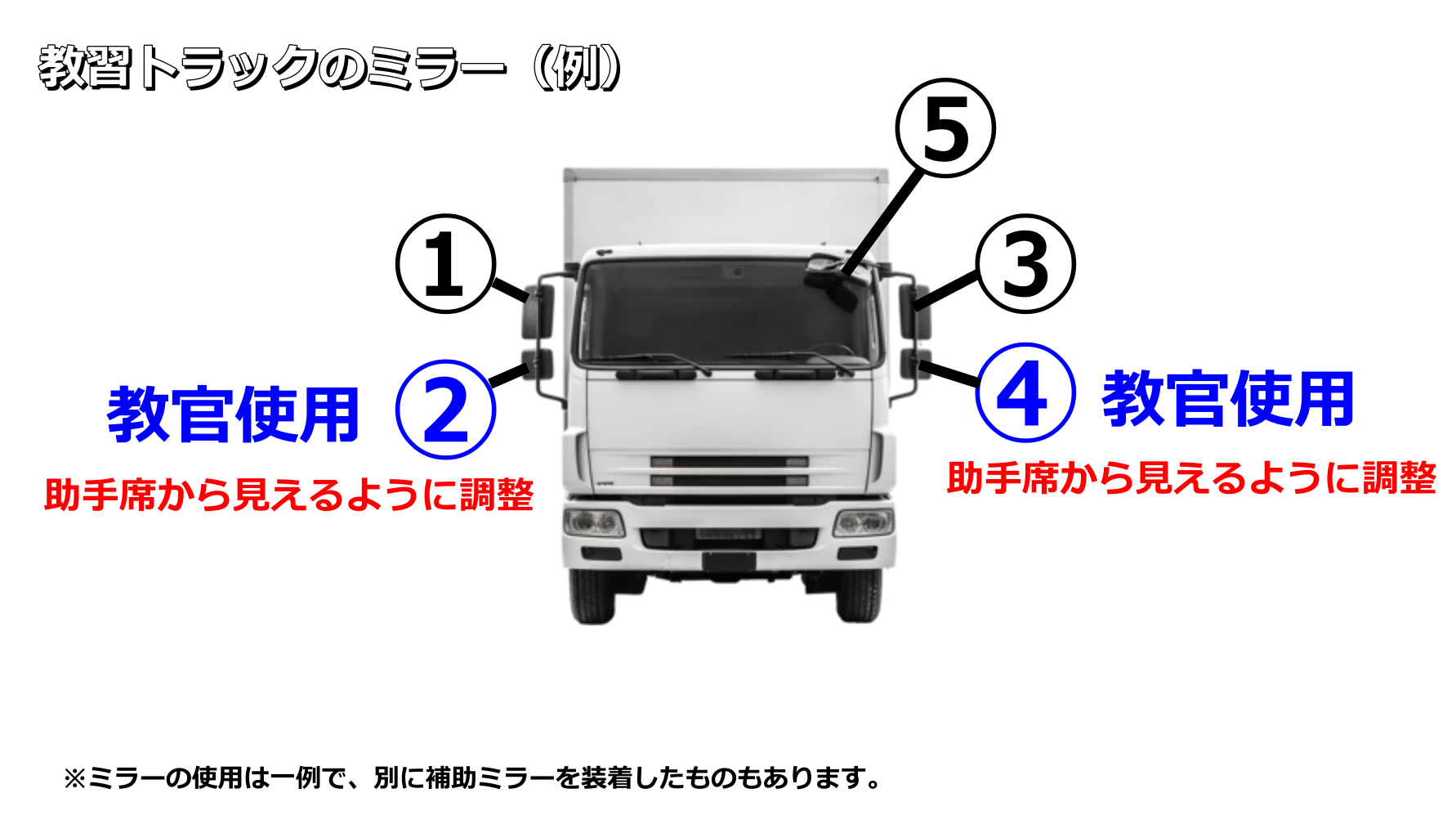

それは、教習や試験を行うにあたって、補助ミラーが必要なためです。

補助ミラーとは、助手席に座っている教官が見るミラー。普通車の教習車に、小さなミラーがついているのを、見たことがあると思います。教官は、それを使って、安全確認をしたり、車幅などを見ています。

ですが、大型や中型トラックの教習の場合、普通車のように補助ミラーをつけていないことがあります。

たいていの大型車には、5つのミラーがついています。

右にふたつ、左にふたつ。そして、前方の丸いアンダーミラーです。

そして、これらのミラーのうち、左右下側のふたつのミラーを、教官が補助ミラーとして使っている場合があります。

スペースの関係や、あまりにも小さなミラーを、特に右側に設置しても見えにくいことから、トラックのミラーを、そのまま補助ミラーとして使っているのです。

もちろん、すべての教習トラックがそうではなく、補助ミラーを付けている教習所もあります。教習車には補助ミラーを(後写鏡)つけることになっていますからね。

本来、すべてのミラーを運転席で使うのですが、この場合、教習トラックでは、上のふたつのミラーしか使うことができません。

たいていのトラックについているミラーの、半分しか使っていない状態での教習は、実際に仕事でトラックを運転するようになったとき、支障をきたす可能性があります。

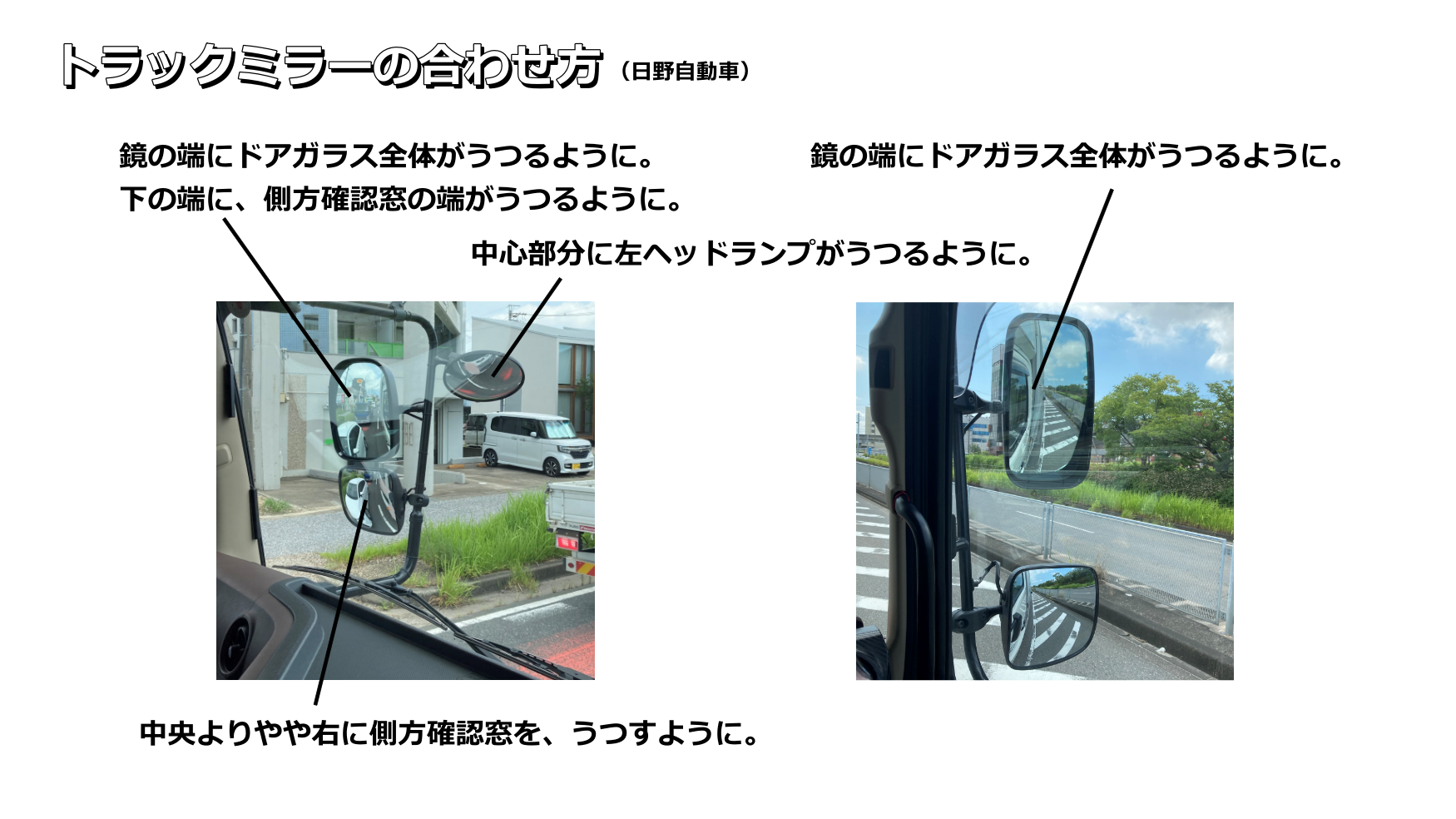

例えば、ミラーの合わせかた。

教習で使っていないミラーは、どのあたりがうつるように合わせれば良いのか、わからないのです。

あるメーカーのマニュアルを見ると

- バックミラーは、鏡の端に、ドアガラス全体がうつるように

- 左バックミラーは、下の端に、側方確認窓の端がうつるように。

- 丸いミラー(アンダーミラー)は、中心部分に左ヘッドランプがうつるように。

- 左下のミラー(サイドアンダーミラー)は、中央よりやや右に側方確認窓がうつるように。

となっています。

(ちなみに、右下のミラーについての記載は、ありませんでした。)

下のミラーは曲面になっているので、距離はつかみづらいですが、広い範囲を見ることができます。

横からの車の接近確認など、うまく使えば、役に立つはずです。

また、教習トラックに、ミラー操作のリモコンがついていることは少ないです。

ミラーを合わせる場合、いちいち車から降りることになるのですが、そのような人は見たことがありません。

みなさん、指をさして「よし」と確認していることが多いようです。

いろいろな体格の人が乗る教習トラック。ミラーが合っていない状態で、教習を受け続けている人も、いるかもしれませんね。

これではミラーの上手な使い方を身に着けるのは、難しそうです。

3 オートマチックのギア操作

現在、多くのトラックはオートマチック車です。

ドライブに入れてアクセルを踏むだけで走り出し、ギア変速も自動でやってくれます。

一般的に、マニュアル操作よりも、簡単、そして楽と言われていますが、大型トラックでは、いろいろなテクニックが必要です。

力強い加速をするときや、エンジンブレーキを使うとき以外にも、細かくギアを操作する場面があります。

現在のトラックに搭載されているオートマチックトランスミッションは、なかなか優秀で、ギアの選択や変速のタイミングも、良いところでやってくれます。

それでも完全ではなく、ドライバーが、操作介入する場面がたくさんあります。

例えば、失速させないためのギア操作。

トラックは失速すると、元の速度に戻すまでに、かなりの距離と時間を必要とします。失速の原因は様々で、長い坂道を登っているとき。遅い前車に追いついたとき。前方に割り込まれた場合などが、あります。徐々に速度は回復していくのですが、その時間があまりにも長いため、うしろには、長い車の列ができてしまいます。これは、ドライバーさんにとってストレスですし、交通全体の流れを考えると、良くないことです。

そこで、あらかじめギアを落としておき、少しでも早く速度を回復させる準備をしておくことが必要になります。

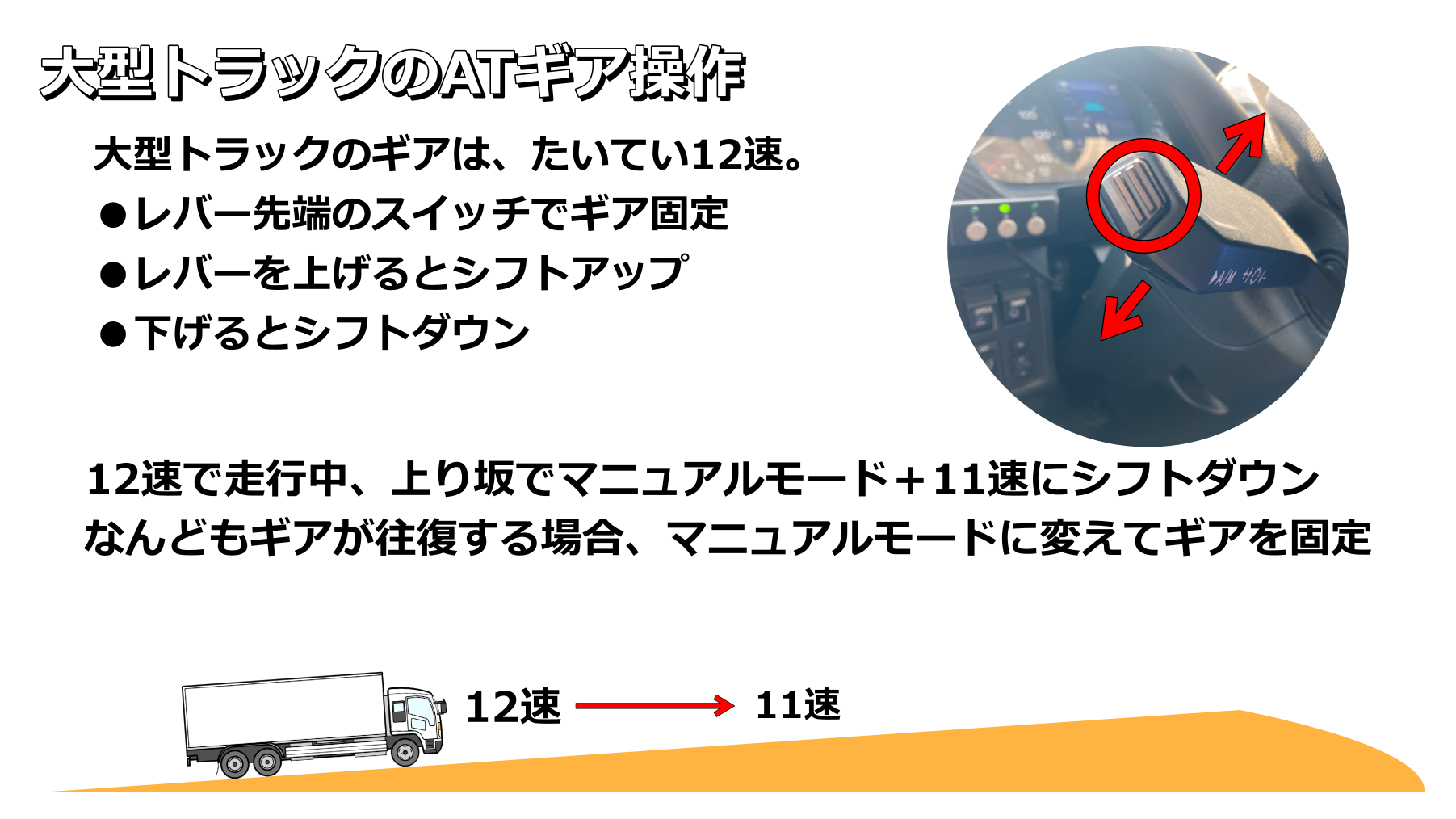

大型トラックのギアは、たいてい12速。

レバー先端のスイッチが、ギアを固定するもの。一度押すと、ギアが自動で変速しなくなり(マニュアルモード)、もう一度押すと、自動変速(オートマチックモード)に戻ります。レバーを上げるとシフトアップ、下げるとシフトダウンです。

高速道路を12速で走行中、上り坂でマニュアルモードに変え、11速にシフトダウン。勢いが残っていれば、これだけで失速しません。

ゆるい上り坂では、ギアが12速と11速を、なんども往復することがあります。こんなとき、マニュアルモードに変えて変速しないようにすれば、失速を防ぐことができます。

多くのドライバーさんは、これを普通にやっています。というか、このようなことをしないと、トラックをスムーズに運転することができないのです。

現在、教習所で使われているトラックは、マニュアル車。

やがて、オートマチック車に変わりますが、

大型トラックに関しては、「ATは簡単で楽」という考えは、やめた方がよさそうですね。

教習では、高速道路を走ることはありませんし、市街地の走行ばかりでは、オートマチックのギア操作を学ぶ機会は無さそうです。

少なくとも、シフトアップ・ダウンの方法くらいは教えてもらって、実戦で使えるようにしたいですね。

おわりに

今回は、トラックの運転に必要なことについて、3つ紹介しましたが、他にも、大切な操作はたくさんあります。

また、運転できるようになっても、実際に仕事をするには、道も知らなければならないし、荷物の取り扱いや、固縛の方法なども覚えなければなりません。

トラックの仕事は、思ったより奥深いのですね。

事業所では、免許取り立ての人に対し、同乗指導などを行うと思いますが、すべての内容を一度に教え込んだり、当たり前と思うことについて、全く世話を焼かないのはダメ。

その人が、何を知っていて、何を知らないのかを、見極めて指導しないと、ごちゃごちゃしたアドバイスをすることになってしまいます。

また、習うほうは、今回の記事を参考に、先輩がどの様な操作をしているのか、注意深く観察することが大切です。

ポイントを絞っておけば、早く理解できるでしょう。