「高速道路の追い越し車線を走っていたら突然パトカーにサイレンを鳴らされて捕まった!」というトレーラー運転手さん。詳細はわかりませんが、どうやら新東名静岡エリアでの出来事のよう。トレーラーには「高速道路の追い越し車線を走ってはダメ」という法律があり、それに該当する違反だ!ということです。本人はそんなルールがあることを知らなかったようなのですが、結局「通行帯違反」の処分を受けることになりました(違反点数1点、反則金7,000円(大型))。

これに対し「俺もそんな交通ルール知らないぞ」「みんな普通に追い越し車線走ってるじゃん」というコメントが。確かにトレーラーでもトラックでも、特に夜中なんて好き放題というか効率的に走っていますからね。

一方で「そんなことも知らないでドライバーやっているなんて危なくて運転が心配」なんて厳しい意見も。

自動車の通行区分については道路交通法によってしっかりと定められています。しかしその内容はとても細かく、サッと目を通しただけでは理解できないレベル。さらに大型トラックや今回のようなトレーラーについては、確かに追い越し車線に出た時点でアウトだなと思える難しい規定があることがわかりました。

といってもこれが多くのドライバーさんたちに理解されているとは思えない現状。この記事では、「トラックとトレーラーの高速道路の追い越し車線走行」についてできるだけわかりやすく紹介します。

基本の通行帯ルール

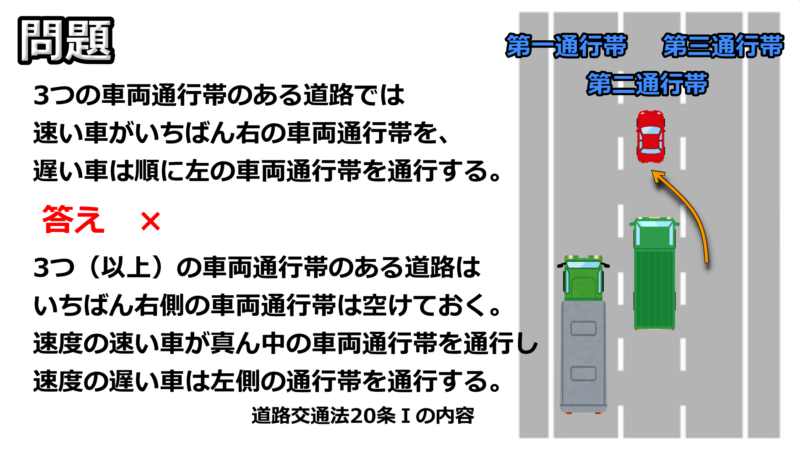

初めに自動車の通行区分についての問題を一つ出します。免許試験と同じで〇×問題なので、ちょっと考えてみてください。

3つの車両通行帯のある道路では速い車がいちばん右の車両通行帯を、遅い車は順に左の車両通行帯を通行する。

さてどうでしょうか。実際にあなたが運転していることをイメージして考えてみてください。

では回答を見てみましょう。

答えは×。

解説をしますね。

速度の速い車が右側を通行し遅い車は左側を通行するというのは合っています。これは車の種類ということではなく、実際に走行するスピードですね。

間違いは「速い車が一番右の車両通行帯を通行する」という部分。「いちばん右側の車両通行帯は空けておく」というのが正解です。

「ということは三車線あるのに二車線しか使えないの?」と思いますが、そういうことです。遅い車が第一通行帯、速い車が第二通行帯を通行、一番右側の第三通行帯はガラガラ。これが法律に従った通行の仕方です(道路交通法20条Ⅰ)。

では一番右側の通行帯は走れないのかというと、そうわけではありません。この部分は「追い越しなどのため」に空けておく・・ので、該当する場合は通行することができます。

気を付けたいのは追い越しの後。終わったらすぐに左の通行帯に戻ることが必要です。いちばん右側の通行帯は「空けておかなければならない」ので、追い越しが終わった後もずっと走り続けるのは違反です。

そしてこの法律はトラックやトレーラーだけでなく、普通車もバイクもすべて同じです。(さらに高速道路に限らずバイパスも市街地の道路も該当。)

車両通行帯のある道路では一番右側の通行帯は空けておく。これが「基本の通行帯ルール」です。後で何回が出てくるので、覚えておいてください。

大型トラックの通行帯ルール

次に大型トラックやトレーラの通行帯のルールを見てみます。

大型トラックも先ほどの「基本の通行帯ルール」に従って走行します。しかし、高速道路(高速自動車国道と自動車専用道路)では少し話が変わってきます。

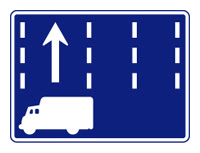

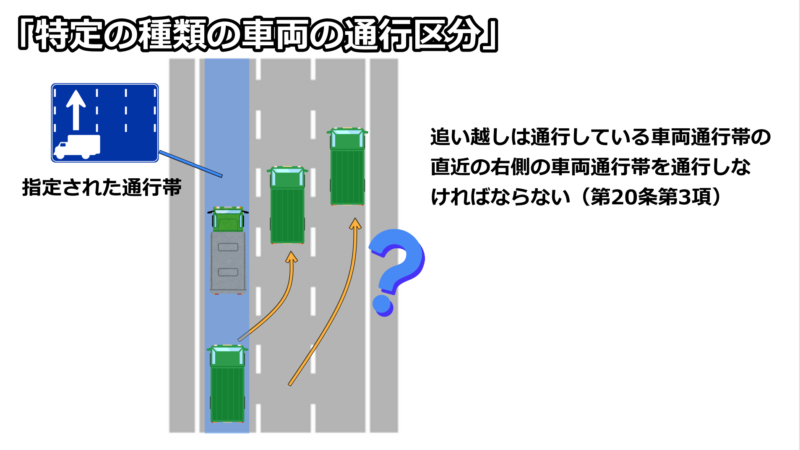

この標識は「特定の種類の車両の通行区分」を示す規制標識で、大型トラックはいちばん左側の車両通行帯を通行しなければならないことを示しています。

該当するのは大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車で、4トントラックや2トントラックは含まれないことに注意してください。

騒音対策などのため一般道路にも設置されていることがありますが、この動画では高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)に限って紹介します。

これは三車線が長く続く(10km以上)区間で行われることのある(行われない場合もある)規制ということなので、かなり整備の行き届いた高速道路にしかないと思っていいでしょう。

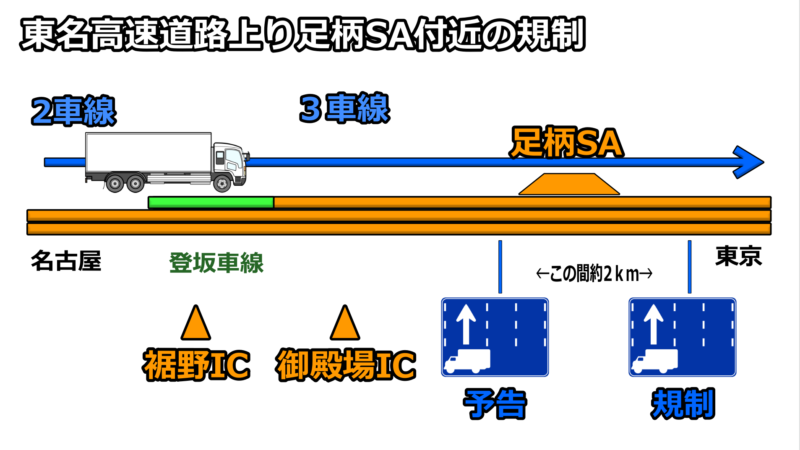

実際はどんな様子か、東名高速道路上り足柄SA付近の規制を見てみます。

ここまで名古屋方面からの東名高速道路は基本二車線でした。裾野ICあたりは三車線に見えますがこれは登坂車線なので規制は行われません。この登坂車線がいつの間にか本線車道扱いになり三車線が完成。規制の条件が整います。

足柄SAの手前あたりで予告の標識が出てきます。この先から規制が始まるということですね。しっかり第三通行帯の上にあるのがスゴイです。その後もう一度予告があった後に足柄SAを過ぎたところから規制開始。この間にすべての大型トラックなどが第一通行帯に移動するというのがこの法律を決めた偉い人の考えです。そしてこの先は大型トラック等がいちばん左側の車両通行帯を通行することにより、安全で円滑な交通環境が整うという話なのです。

現状を知っている方ならわかると思いますが、これは「2車線規制」と同じようなものなのでトラックの多い時間帯であれば大渋滞が発生するでしょう。そうなれば普通車だって通れなくなってしまいますね。

いちばん左側の通行帯に入ったトラックはその先ずっとここから出てはいけないのかというと、そういうわけではありません。

この標識は通行区分の規制なので、追い越し禁止ではありません。そのため前(第一通行帯)に遅い自動車がいれば、隣の通行帯(第二通行帯)に車線変更することはできます。

なので、追い越し中であれば3つの通行帯のうち真ん中の通行帯(第二通行帯)を走ることは可能です。

しかしいちばん右側の通行帯(第三通行帯)は?となると話が変わってきます。というのも、追い越しは通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならないと決められているからです(第20条第3項)。

これに従うと、いちばん左の車両通行帯を走行するよう指定されている区間で、隣の車線を追い越しのために通行することはあるでしょう。しかしいちばん右の車両通行帯(第三通行帯)を通行するというのはありえませんね。

そのため、大型トラックなどはこの区間で一番右の通行帯を走るとそれだけで違反!となるのはあり得る話なのです。

ちなみにこの規制は標識が設置されている区間だけのもの。三車線区間であっても標識がなければ「基本の通行帯ルール」と同じなので、間違わないでください。

ということで、大型トラックはこの標識を見かけたら「追い越し車線走行」は注意ですね。

トレーラーの通行区分

トレーラーの通行区分はかなり特殊です。というかめちゃめちゃ意味が分かりにくいので気を付けてください。

トレーラーにも通行帯指定の標識があります。

これは「けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」という標識。けん引自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければならないという意味です。

あまり気づかないかもしれませんが、例えば伊勢湾岸道を四日市方面から東に進んだとき飛島IC付近にあります。

下に「ここから」ってあるので「じゃあ左車線に移ろうか」と考えるトレーラードライバーさんが多いでしょう。

しかしそれは大きな間違い。実はこのずっと手前から規制は始まっていたのです。

トレーラーは、高速自動車国道では絶対に一番左の通行帯を、自動車専用道路では標識によって指定されている場合はその指定された通行帯を通行しなければなりません。ちなみに「絶対」という表現はこの記事で付け加えたものです。

伊勢湾岸道は高速自動車国道。そのため、トレーラーは絶対に一番左の通行帯を通行しなければなりません。あえて標識が設置されていないのはすべての高速自動車国道で統一されているため。「黙っていてもトレーラーはいちばん左」ということなのです。つまり、飛島から左車線しか走れなくなるのではなく、ずっと初めから左車線しか走れなかったということなのです。

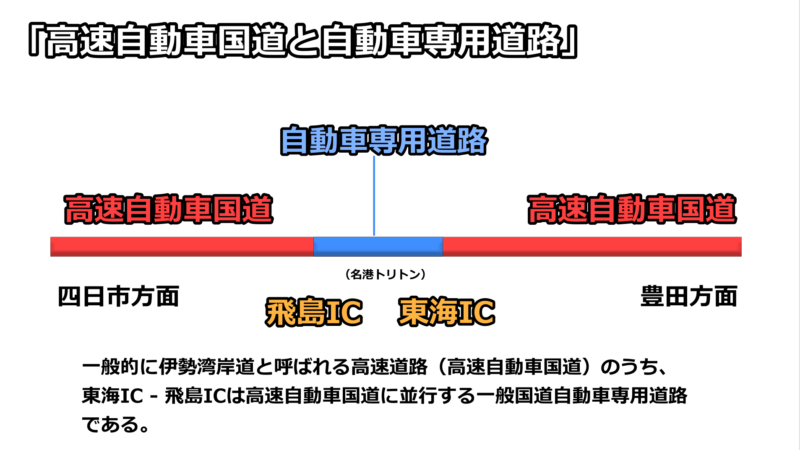

では飛島でこんな標識が出てくるのは一体なぜでしょうか。それは飛島ICからその先の東海ICの区間が自動車専用道路だからです。

高速道路には高速自動車国道と自動車専用道路があります。伊勢湾岸道は高速自動車国道といいましたが、名古屋港付近の3つの橋がある名港トリトンと呼ばれる区間は別です(東海IC – 飛島ICは高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路)。

実際にその部分を走ってみると車線数も道幅も同じ。違いなんて全くわかりません。ただ行政的に言えば違う道路とのことで、私たちは知らないうちにふたつの高速道路を走っているということですね。

先ほどの標識がでた飛島IC付近。横に「ここから一般有料道路」という案内があります。ここから先が自動車専用道路だということです。そうなると高速自動車国道の「黙っていてもトレーラーはいちばん左」という法律が適用されなくなるので、ここで改めて左側を通行するように規制しているという訳なのです。

こんな行政関係の人しかわからなそうな標識の設置、やめてもらいたいですよね。

さらに驚くのは「トレーラーは高速自動車国道では絶対に一番左の通行帯を通行しなければならない」ということ。これは追い越しをしてはいけないというレベルの「絶対」です。

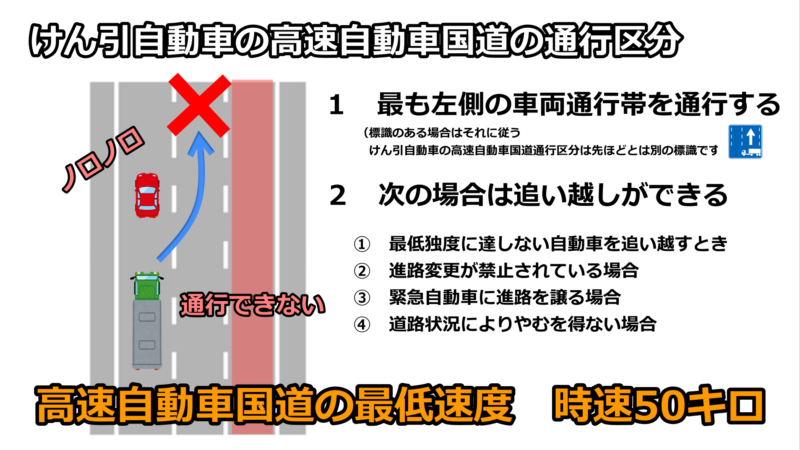

けん引自動車(トレーラー)の高速自動車国道における通行区分については、道路交通法第七十五条の八の二で定められています。

簡単に言うと、第二十条の規定は適用しない。あの「基本の通行帯ルール」は高速自動車国道では通じないということです。

そして最も左側の車両通行帯を通行する(標識のある場合はそれに従う けん引自動車の高速自動車国道通行区分は別の標識です)とし、次の場合だけはそれ以外の通行帯を通行できるとしています。

その場合とはこれ。

ざっと見て②から④はどうしようもないときと言えますね。

注目したいのは①。遅い車がいた場合は第二通行帯から追い越すことができるのですが、その遅いという基準は「最低速度に達しない速度で進行している自動車」となっています。

高速自動車国道には最低速度が決められています。そしてその速度は時速50キロメートルとされています。これに達しない速度ということは時速40キロメートルくらいでしょうか。

これくらい遅い自動車がいたら抜いていいよってことですが、これはかなり意味の分からない話です。だいたい高速道路でそこまで遅い自動車なんているわけないと思いますよね。

そして、時速55キロで走っている車がいたとしてもそれは十分遅いと思いますが、トレーラーは法律に従うとそれを追い越すこともできないのです。

これが「トレーラーは高速自動車国道では絶対に一番左の通行帯を通行しなければならない」ということ。まあ、とても遅い車がいたとしてそれを追い越すのに通行できるのはせいぜい第二通行帯まで。トレーラーがいちばん右側の第三通行帯を走っているだけで捕まるという意味がやっと分かりました。

まとめ

高速道路の通行区分のルールについてまとめてみます。

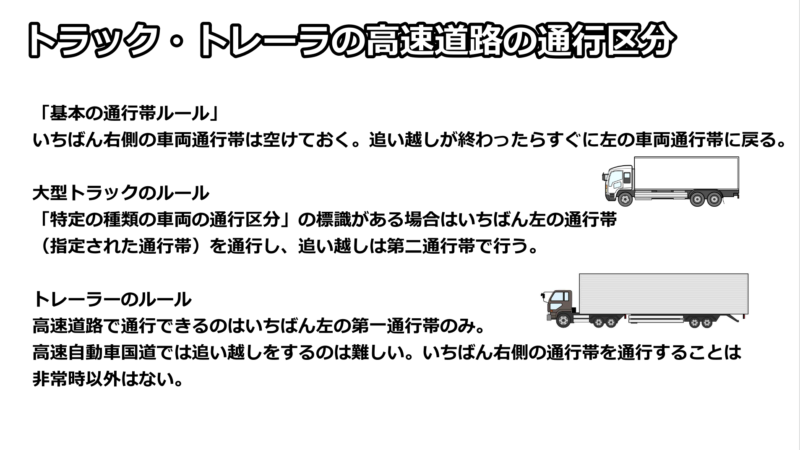

まずは「基本の通行帯ルール」があります。いちばん右側の車両通行帯は空けておき、追い越しなどに使います。追い越しが終わったらすぐに左の車両通行帯に戻らなければなりません。これは高速道路でも同じで、すべての自動車が当てはまります。

大型トラックは高速道路を通行するときなにもなけれは「基本の通行帯ルール」に従います。追い越しのためいちばん右側の車両通行帯を通行することもできます。しかし「特定の種類の車両の通行区分」の標識がある場合はいちばん左の通行帯(指定された通行帯)を通行し、追い越しは第二通行帯で。この場合いちばん右側の通行帯を通行するのは違反です。

トレーラーは基本的に高速道路で通行できるのはいちばん左の第一通行帯だけ。そして高速自動車国道では追い越しをするのは難しいでしょう。いちばん右側の通行帯を通行することは非常時以外はなく、走行した場合は違反となります。

これらの法律を「知らない」という人もいると言いますが、あまりにも現実離れで理解できない部分があるというのが正直なところではないでしょうか。

そして自動車教習所で大型やけん引免許をとる場合、学科免除(大型は所持免許によって危険予測ディスカッションあり)のためこれらトラックなどの独特な法律に触れる機会が少ないことにも原因があるのかもしれません。

まずは法律を確認したうえで注意して運転する。トラックもトレーラーも追い越し車線を走るのは何か理由があるわけで、例えば左に戻りたいトラックの横を長く並走しないなど周りの車の気遣いもきっと必要ですね。

(車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第三項)

(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)

第七十五条の八の二 牽けん引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽けん引自動車」という。)で重被牽けん引車を牽けん引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自動車国道の本線車道を通行する場合における当該牽けん引自動車の通行の区分については、第二十条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第四項までの規定に定めるところによる。

2 前項の牽けん引自動車は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路(道路標識等により指定された区間に限る。)の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

3 第一項の牽けん引自動車は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道においては、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(道路標識等により通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に係る車両通行帯)を通行しなければならない。

4 第一項の牽けん引自動車は、第二十三条若しくは第七十五条の四の規定による自動車の最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越すとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第二項から第四項までについては第百二十条第一項第三号、同条第三項)