大型・中型免許「修了検定」の最難関課題「隘路(あいろ)」

隘路とは大型・中型免許(二種)を取得するとき、修了検定(仮免許前の運転試験)で行う課題です。

いただくコメントの中で運転免許試験の「隘路課題が難しい」というものが多く、難易度はかなり高いです。

隘路課題は、曲がった先の狭い枠の中にピッタリ車体を入れるというもの。

●慣れない試験車両でクラッチ操作のマニュアル車

●とんでもなくデカいトラックというとても扱いづらい車

を初めて見る狭~い場所に入れるというのは大変なことですね。

公道でトラックを運転するときこの課題のような狭い道に曲がっていくこともあると思いますので必要な技術なのですが・・

この隘路課題のややこしいところは細かいルールが多いこと。

「この線は超えてはいけません」とか「途中で止まってはいけません」とかややこしいことが多く、その複雑さも「難しい!」と思わせる一因となっているのだと思います。

今回は大型免許・中型免許(二種も)の試験課題「隘路」のルールを確認するとともに、この課題をうまくクリアするコツを紹介します。

隘路(あいろ)課題のルール

隘路課題のルールを確認しましょう。

やりかたはつぎのとおりです。

やり方と枠の大きさはこちら

停止することなく90度向きを変え、指定された枠内に車体をおさめる

枠はこのような大きさです。(カッコ内は中型車)

長さ12m(8m)幅3m(2.7m)

枠から6m離れたところに進入線12m(8m)があり、ここからスタート

枠の前2m(1.5m)の地点に切り返し限界線がある

停止することなく!ということなので、半クラッチを使って微速を保ちゆっくり枠内に入れます。途中で止まってはいけないとなっていますが、万が一止まってしまった場合はやり直しになります。

切り返し回数は3回以下で!

一発で入れなくても大丈夫、切り返しすることができます。

ですが切り返し回数には制限があり、3回以下で行うこととなっています。

4回切り返しをすると不合格になります(通過不能)。

ちなみに1回の切り返しは減点ゼロ。

「一回は切り返すね!」ということを前提に考えていても大丈夫です。

隘路は前進で入れる課題です。

ということで、切り返しとはバックした回数のことをいいます。

切り返しをするとき、前後に移動できる範囲が決まっています。前は切り返し限界線から車体(バンパー)がはみ出さないところまで、後は枠の後端からトラック後軸タイヤの接地面がはみ出さないところまで。ということなので、前後14m(9.5m)の範囲内で行うことになります。

はみ出してはいけない線がある

隘路課題では試験が一発で不合格となる超えてはいけない線があります。

① 進入線の外にタイヤの接地面がはみ出ること(踏むのはギリギリOK)

② 車体前部が切り返し限界線を越えること

③ 後軸タイヤの接地面が枠より後になること

です。

やってはいけない不合格になる内容も含めて、やり方のコツを見てみましょう。

攻略のコツをパート別に説明

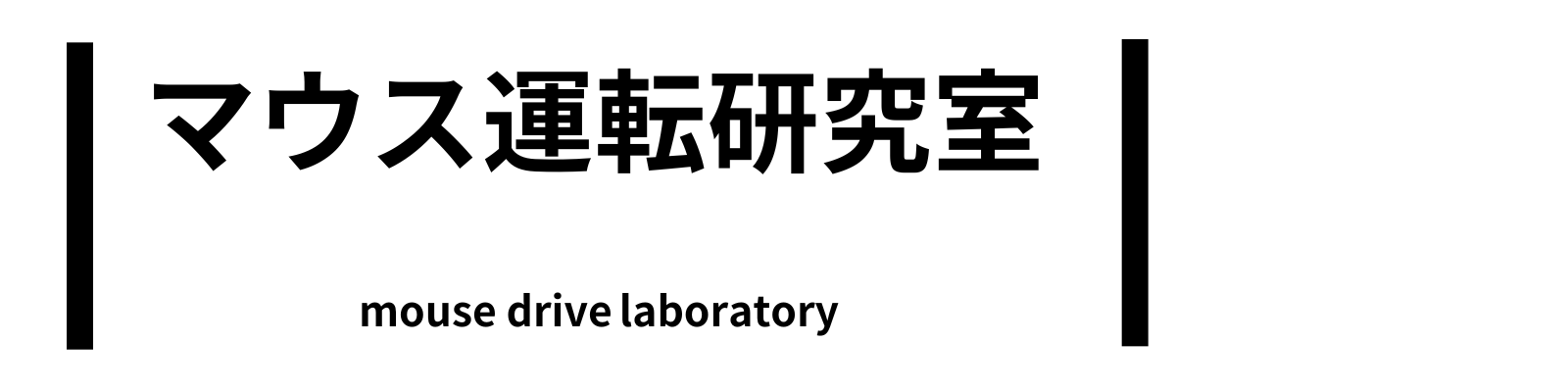

① 進入線に沿って進むときの注意

まずは隘路の手前にひいてある進入線にゆっくり近づきます。

このゆっくりというのがかなり大事で、半クラッチ、場合によってはクラッチを切って惰性でトラックを動かすくらいまで落とすのが良いと思います。

どうしてかというと、これから線に車体を沿わせてすぐあとに反対側の枠に入れるという目線を大きく変える行動をしなければならないからです。

ここで絶対に防ぎたいのは、進入線からはみ出ること。

進入線の外にタイヤの接地面が少しでもはみ出ると、試験はその場で不合格となります。

また進入線に沿わすことに夢中になりすぎると枠への目線移動が遅れ、その後が苦しくなります。

そのために「やりすぎだろう」と思うくらい十分速度を落とし、できれば進入線のトラック一台分手前くらいでは車体をまっすぐにするのが理想です。

【注意ポイント】

おそらく全国ほとんどのコースが右左折をしてから隘路という流れになると思います。あらかじめコースを把握しておき、本当にゆっくり入っていくことが大切です。

車体が進入線に沿ったかどうかはミラーでわかります。

線から車体が多少離れても全然大丈夫です。

次の「90度向きを変える操作」が遅れないように気を付けてください。

② 90度向きを変えるときの注意

車体を進入線に沿わせたら、次は枠の中に入るようハンドルを回していきます。

トラックの曲がりやすさは車種によって多少違うのですが・・

運転免許試験で使う試験車両は、大型の場合「3軸以上」と決められています

前一軸後二軸の平ボディ車が使われることがほとんどだと思います。

これから説明するタイミングなどはそれを想定して行いますので、ご承知ください。

ハンドルを回すタイミングはバンパーと線

ハンドルを回していくタイミングですが、一般的に枠の手前の線がバンパーに差し掛かったころと言われています。

実際にはハンドルを全部回して終わりということは少なく、その後緩めたり足したりして枠の中にいれていくことが多いです。

ハンドルを回す量ですが、奥に行けば行くほどハンドルを一気にたくさん回すようになります。

毎回同じ位置でハンドルを回すことができる方はいいですが、そうでない場合、○○のところに線が見えたら回すというやり方をしていると回し遅れになりがちで、その後の切り返しも大変になります。

どちらかというと多少早めに回し始めて後で調節するほうが楽だと思います。

ハンドルを回し始めるタイミングはここ!としっかり決めすぎないで、だいたいの位置で回しはじめその後車体をしっかり誘導していくことが大切です。

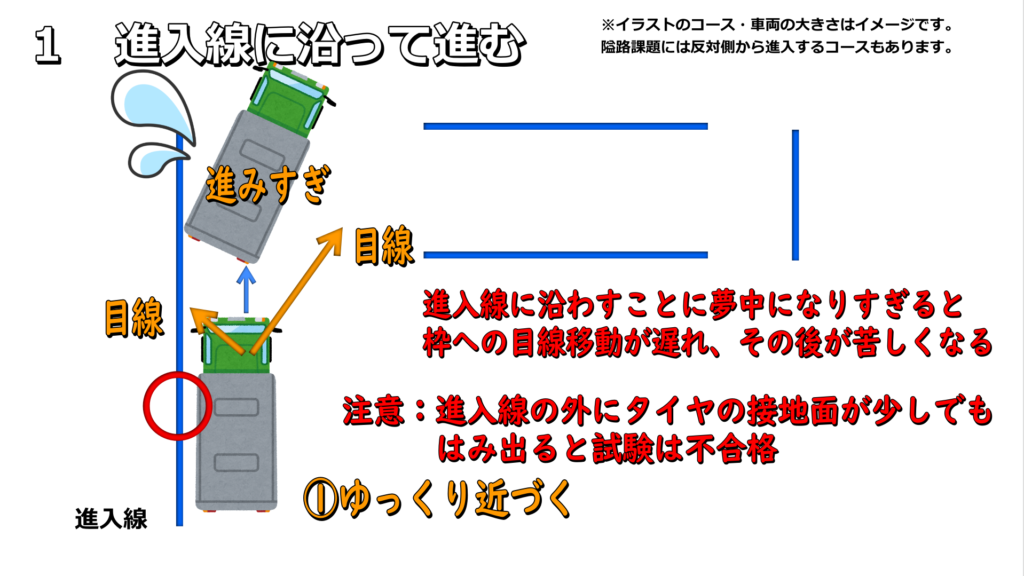

そこで参考にしていただきたいのはハンドルを回すタイミングではなく「前輪をどのあたりに誘導するか」に注目することです。

前輪を誘導する目安は線の外!

大型は前輪が線の外側すぐに行くように

中型は前輪が枠の中心のやや外側に行くように

前輪がこの位置を通れば、たいてい枠内に一発で入れることができると思います。

もちろん前輪の誘導目安を意識しつつ、その後車体を枠内にいれるように微調節していきます。

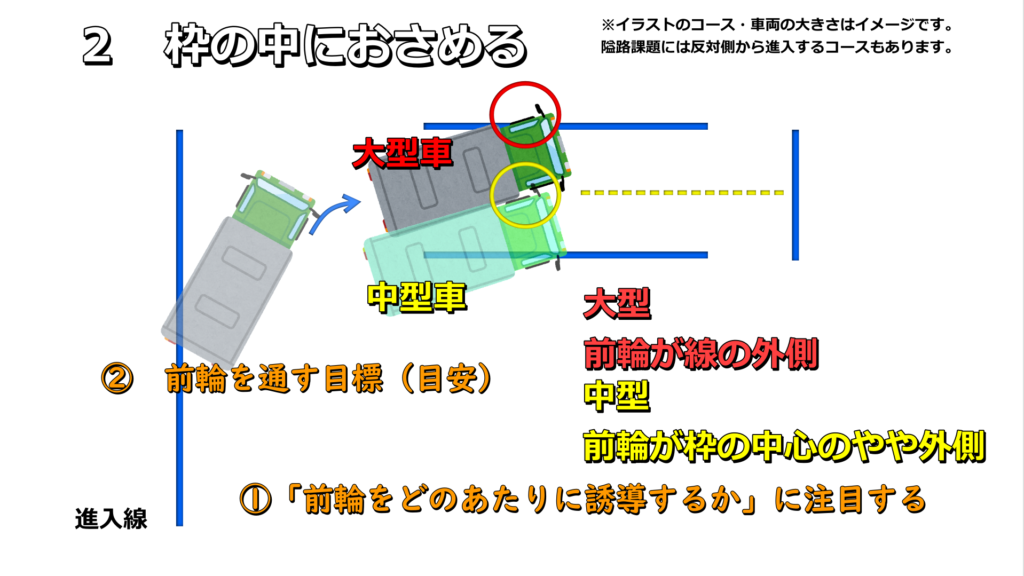

前輪はハンドルを回すと位置がミラーでわかりますし、同時に後輪が枠内に入っていく様子も確認できます。

隘路課題をやっているところに他の車両や歩行者がくることは無いので、左右のミラーだけをしっかり見て車体誘導を頑張ってください。

アンダーミラーで見て、バンパーが枠の線より少し後くらいの位置にあれば車体後部も入っているはずなので、ここで課題履行条件が満たされます。

ですが、絶対欲はかかないでください。

ここでやってはいけないのは、前に進みすぎて切り返し限界線を越えてしまうことです。

切り返し限界線をバンパーが超えてしまうと試験が不合格になってしまいます。

枠の中に車体を入れることだけに夢中にならず、「一回では無理」と少しでも思ったら停止限界線に近づいたところで停止してください。

その後切り返しに入れば大丈夫です。

③ 切り返しのやり方と注意ポイント

切り返しは、前後14mちょっとの限られた範囲の中でトラックを横移動させることになります。

バックすると切り返し1回とカウントされますので、少ない回数でできるだけ寄せることがポイントとなります。

そのため、基本的には距離をかせぐため停止限界線近くまで進んでからバックをはじめるようにしてください。

このとき後退の安全確認を忘れずに行わなければなりません。

具体的には「バックする前にその方向を直接目視する」ことです。

実際に荷物を運ぶトラックは運転席後の窓を使って後方を見るということはできないのですが、試験車両はできる造りなのでこの窓に直接目を向けて安全を確認してからバックをはじめてください。

確認を忘れると10点減点。

点数的にいうと切り返しを3回やったのと同じ減点数なので、ほんの少しでもバックするときは忘れずに行わないと痛い目にあいます。

隘路が苦手だと言う方は切り返しがうまくいっていないことがほとんどです。

枠からちょっと外れた位置に入った後、ハンドルを不適切な方向に回してバックするので枠の中に車体が入っていかないのです。

切り返しのコツは「後輪を先におさめる」

当たり前のことですが、前輪はハンドルを回せば動いたその場から向きが変わります。

しかし後輪はある程度車を動かさなければ位置を変えることができません。

そのため後輪の位置を変えるにはある程度の距離が必要なのです。

隘路のように動ける範囲が限られている場所では、少しでも無駄な動きを抑えるため・・。

まずは後輪を先におさめることが大切なのです。

隘路切り返し「ハンドルをどちらに回すか」を簡単解説

バックで切り返すとき、ハンドルをどちらに回すかは次のようになります。

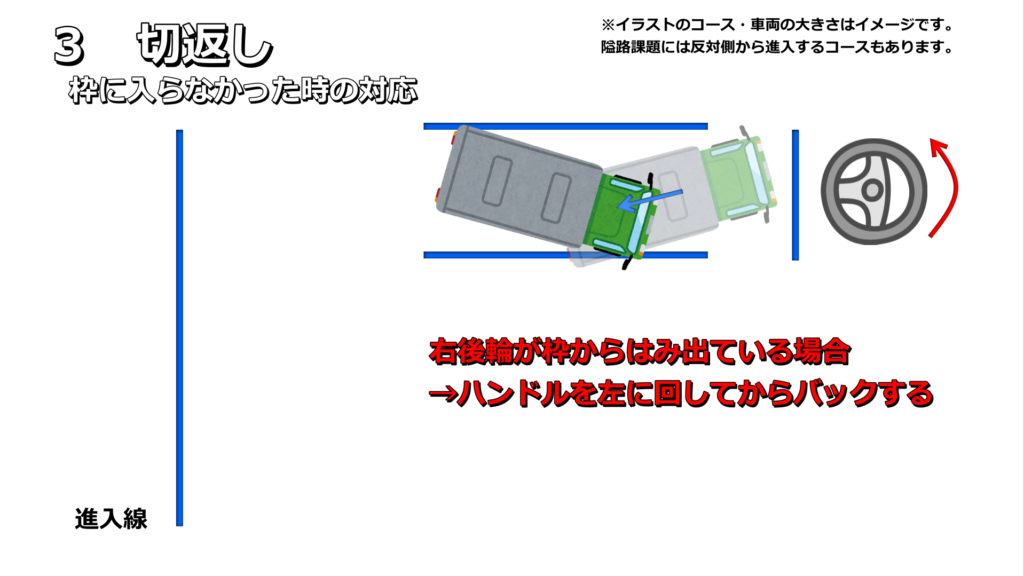

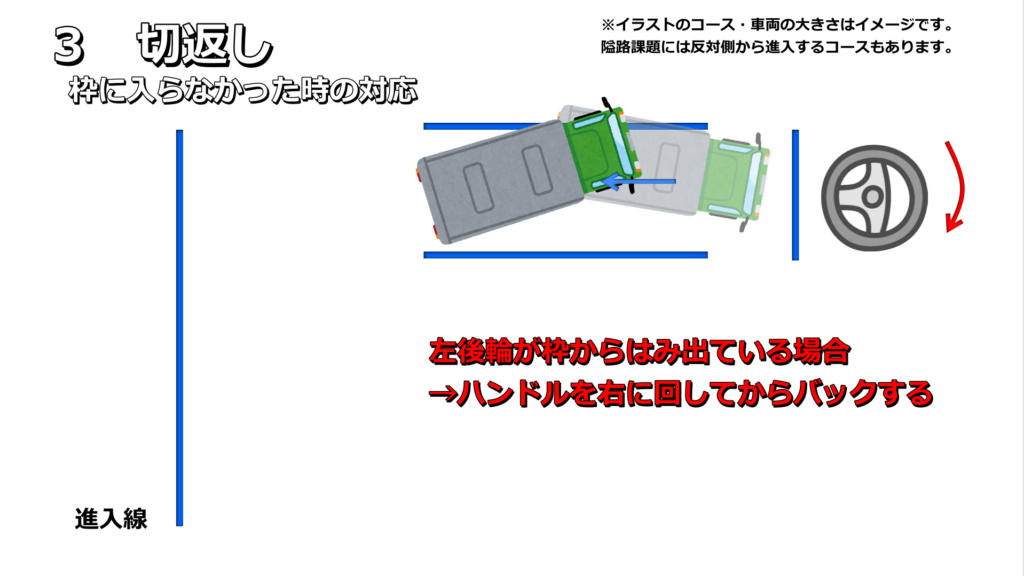

右後輪が枠からはみ出ている場合→ハンドルを左に回してからバックする

そうすると後輪が枠の中に入ります。

右後輪が枠からはみ出ている場合→ハンドルを左に回してからバックする

そうすると後輪が枠の中に入ります。

止まった状態でハンドルをぐるぐる回しても減点にはならないので、ずれが大きい場合はハンドルを全部回してからバックしてOKです。

あとはゆっくり前進しながら前タイヤを枠の中におさめれば完了です。

枠の中に入っていなければならないのは車体なので、ハンドルを回しっぱなしで前タイヤがはみ出ていても大丈夫です。

バックしすぎて後軸タイヤが枠から出てしまうと不合格になってしまうので、それだけは気を付けてください。

一回バックしてそれから前進という切り返しを上手くやれば、ある程度枠からはみ出ていても収まると思います。

1回の切り返しは減点ナシ、2回目は5点の減点、3回目は10点の減点で済むので、一度に欲張らないで切り返しをしても大丈夫です。

交差点で大回りをすると5点、安全確認を一回忘れると10点なので、それを考えると切り返し2回で隘路課題をクリアできるなら合格圏内だと思ってください。

修了検定(運転の試験)合格後も頑張ることが待っています!

修了検定に合格すると次は「適性試験」。

これに合格すると仮免許が交付されます。

そして次の路上教習と卒業検定に進んで行くわけです。

ここでちょっと注意することが。

それは「適性試験に合格しないと全てがゼロになる」です。

「運転の試験(修了検定)」「筆記の試験(学科試験)」「視力などの試験(適性試験)」の全てに合格できないと、仮免許は交付されません。(大型・中型免許を取得しようとしている方は普通免許などを所持しているので、学科試験は免除です。)

いくら隘路を上手にやって運転の試験に合格しても、視力などの試験に合格できないとダメなのですね。

修了検定に合格。でも適性試験に不合格ということはあります。

その多くは「深視力試験(検査)に合格できなかった」ということが原因です。

修了検定合格証明書の有効期間は3か月。

その間に適性試験に合格できなければ、もう一度修了検定を受けなければならないのです。

おそらく皆さんが前回深視力検査をやったのは、自動車教習所に入校したとき。

検査員(自動車教習所の指導員)があれこれ優しく教えてくれたことを覚えているでしょうか。

あれは、入校時の「適性テスト」だからです。

テストと試験は全然違います。

ここでいうテストとはこの後の試験を受けることができそうかを判断するもの。

試験は、法律に決められた通りのやり方で基準を満たしているかどうかの確認をすることです。

そのため、自動車教習所であっても免許センターや警察署と同じように「全くヒントの無い状態」で深視力試験を受けることになるのです。

入校時の適性テストを何とかクリアした・・!というような方は注意が必要。

以前は優しかった検査員が、人が変わったように淡々と試験を進めることも。

そのようになっても、しっかり深視力試験を合格できる実力が必要なのです。

あなたは「棒が動くイメージ」を持っていますか?

棒がどのような速さで動いているか

どのくらいの距離を移動しているか

どのように折り返しをしているか

自分の頭の中でこれらをイメージできないと、せっかく頑張った運転の試験がすべて無駄になってしまうのです。

「棒の動きのイメージ」って何?深視力検査が不安という方へ

世の中には深視力検査が苦手という方が大勢います。

といってもお金を払って眼鏡屋さんに行くくらいしか対策が無いのが現状です。

そこで「自分で深視力検査の練習ができる方法」を考えました。

私はマウスは運転者教育に15年以上携わってきました。何度も深視力検査の現場に立ち会い、多くの困っている方を見てきました。

その経験から深視力検査を苦手とする方の共通点がわかってきました。

それは「棒が動くイメージ」を持ち合わせていないこと。

目が良くても「できない」人はまさにこのパターンが当てはまるでしょう。

この記事では「棒が動くイメージ」とは何か、その解決法を紹介しています。

【PR】深視力検査トレーニング動画深視力検査で多くの方が経験する「棒が動いて見えない」「手前にあるのか奥にあるのかわからない」「並んでいるように見えない」といった失敗を解決するための5つのトレーニングを収録しています。